A principios de junio de 2024 se celebraron elecciones federales en nuestro país en las que el segmento de la ciudadanía que decidió acudir a las urnas definió quien ocupará la Presidencia de la República en el período octubre de 2024-septiembre de 2030. La contienda enfrentó a dos mujeres: Claudia Sheinbaum por una coalición de Morena, Partido Verde y del Trabajo; y Xóchitl Gálvez, por una alianza que integraron PAN, PRI y PRD, además como a un candidato, por Movimiento Ciudadano: Jorge Álvarez Máynez. El triunfo, de manera contundente, fue logrado por la candidata de las filas morenistas.

Escrito por: Ricardo de la Peña *.

En las semanas subsecuentes a la elección ha sido tema recurrente la discusión sobre los factores que motivaron el reparto de votos observado en esta elección, con afirmaciones sobre su origen basadas en datos recabados mediante mediciones por encuesta simultáneas a los comicios, en el mejor de los casos, aunque en la mayoría de ocasiones fundadas en el discernimiento propio y sin sustento empírico de quienes opinan. Así, cuando se ha buscado conocer los factores propiciadores del sufragio en la elección presidencial de 2024, lo común ha sido analizar tabulados que entrecruzan el sentido reportado del voto por las personas con variables tomadas de manera separada, dando cuenta de qué tanto y hacia dónde estos factores alteran la distribución.

Te invitamos a leer: El trabajo infantil en México

Estrategia de análisis.

Sin embargo, es posible ahondar más en el reconocimiento de los motores del voto en la reciente elección presidencial recurriendo a estrategias de análisis multivariado. Una de las herramientas disponibles es la construcción de árboles de clasificación y regresión o CART, por sus siglas en inglés[1]. Esta técnica no paramétrica se utiliza en minería de datos y análisis multivariado para analizar y entender conjuntos de datos[2], como son los resultados de una encuesta, a través de la generación de particiones binarias recursivas de los datos[3] en las que cada división que se genera es óptima. Este método de aprendizaje automatizado permite luego ir partiendo los datos de manera sistemática en grupos lo más homogéneos posibles, pudiendo repetirse el procedimiento en varios niveles para ir construyendo un árbol de clasificación de los datos.

Entre los distintos procedimientos para la segmentación recursiva, puede emplearse el de detección automática de interacciones mediante la técnica conocida como chi-cuadrado o, por sus siglas en inglés, CHAID[4], que examina en primer lugar las tabulaciones cruzada entre los campos de entrada y los resultados, para después determinar la significación comprobando la independencia según la prueba mencionada, eligiendo el campo de entrada de mayor relevancia conforme su nivel de significación medido por el valor p. Así, avanza más allá de los tabulados bivariados hacia un análisis conjunto de las distintas variables disponibles conforme la probabilidad de que los valores observados para cada una de las variables introducidas en el modelo sean estadísticamente significativos, generando un árbol que por simplicidad y claridad se ha podado en todos los casos a dos niveles de clasificación, presentando únicamente cuatro nodos terminales.

Para este ejercicio, se tomarán los datos recabados en la encuesta nacional GEA-ISA simultánea a las elecciones federales de 2024, que permitió recabar las opiniones de un total de 4,262 votantes a la salida de casillas en 150 secciones electorales seleccionadas de manera sistemática en todo el país, lo que permitió tener estimadores con un margen de error máximo de 1.5 por ciento al 95 por ciento de confianza. Los resultados observados en esta encuesta incluyeron una no respuesta sobre el voto para la elección presidencial de 9.5 por ciento, que fue posible asignar a los distintos contendientes de manera tal que cada uno de ellos contara con una proporción de la votación idéntica a la oficialmente reportada, ponderación que se realizó para este análisis.

Este procedimiento se aplica por separado para la intención declarada de voto por cada candidatura, codificadas a la manera one-hot[5], creando una variable dicotómica con valor uno cuando se reporta el voto por una candidatura y cero cuando no es así. Cada una de estas variables indicadoras se contrastan contra 22 variables independientes, convertidas todas ellas a su vez en dicotómicas:

- ¿Cuál es su sexo? (1=hombre, 0=mujer).

- ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? (1=menor a 24 años, 0=mayor a 23 años).

- ¿Cómo considera usted que es la situación económica actual de su familia? (1=muy buena o buena, 0= otra respuesta).

- ¿Y cómo cree que será situación económica de su familia dentro de seis años respecto a la actual? (1=mejor, 0=otra respuesta)

- En general, ¿usted aprueba o desaprueba la labor realizada por Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República? (1= aprueba, ==no aprueba).

- ¿Usted cree que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno o que en ocasiones un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático? (1=democracia preferible, 0=otra respuesta).

- ¿Qué tanto interés tiene por informarse respecto a asuntos de política nacional? (1=mucho, 0=otra respuesta).

- ¿Está usted satisfecho o insatisfecho con la forma cómo funciona la democracia en México? (1=satisfecho, 0=no satisfecho).

- ¿Tiene usted o no tiene teléfono celular con conexión a internet? (1=sí, 0=no).

- ¿Cuál fue el último año de estudios que aprobó usted en la escuela? (1=estudios superiores, 0=otra respuesta).

- ¿A qué se dedica? (1=trabaja, 0= no trabaja).

- ¿Cuál es su actual estado civil? (1=en pareja, 0=sin pareja).

- En lo personal, ¿usted se considera principalmente blanco, mestizo, indígena o de otro origen? (1=indígena, 0=otra respuesta).

- ¿Cuál es su religión? (1=católica, 0=otra respuesta).

- ¿Qué tan religioso se considera usted? (1=mucho, 0= otra respuesta).

- ¿Alguien que haya vivido con usted murió por COVID 19? (1=sí, 0= no).

- ¿Usted o alguien que viva con usted ha sido víctima de algún delito este año? (1=sí, 0= no).

- ¿Usted o alguien que viva con usted recibe regularmente dinero de algún familiar que viva en Estados Unidos? (1=sí, 0= no).

- ¿Usted o alguien que viva con usted es beneficiario de alguno de los programas sociales del gobierno federal? (1=sí, 0= no).

- ¿Usted se considera una persona muy liberal, algo liberal, algo conservador o muy conservador? (1=liberal, 0= otra respuesta).

- ¿Usted se considera de izquierda radical, de izquierda moderada, de derecha moderada o de derecha radical? (1=izquierda, 0= otra respuesta).

- Sumando lo que ganan o reciben todos los que viven en esta vivienda, incluyéndolo a usted, ¿cuál es aproximadamente el ingreso mensual de su familia? (1=$15,001 y más, 0=otra respuesta)

Ha de aclararse que no se incluye la región de residencia debido a que, por su naturaleza como partición de las unidades primarias de muestreo, esta variable está sujeta a un error estadístico más elevado.

¿Qué muestran los resultados de este ejercicio?

Motores del sufragio.

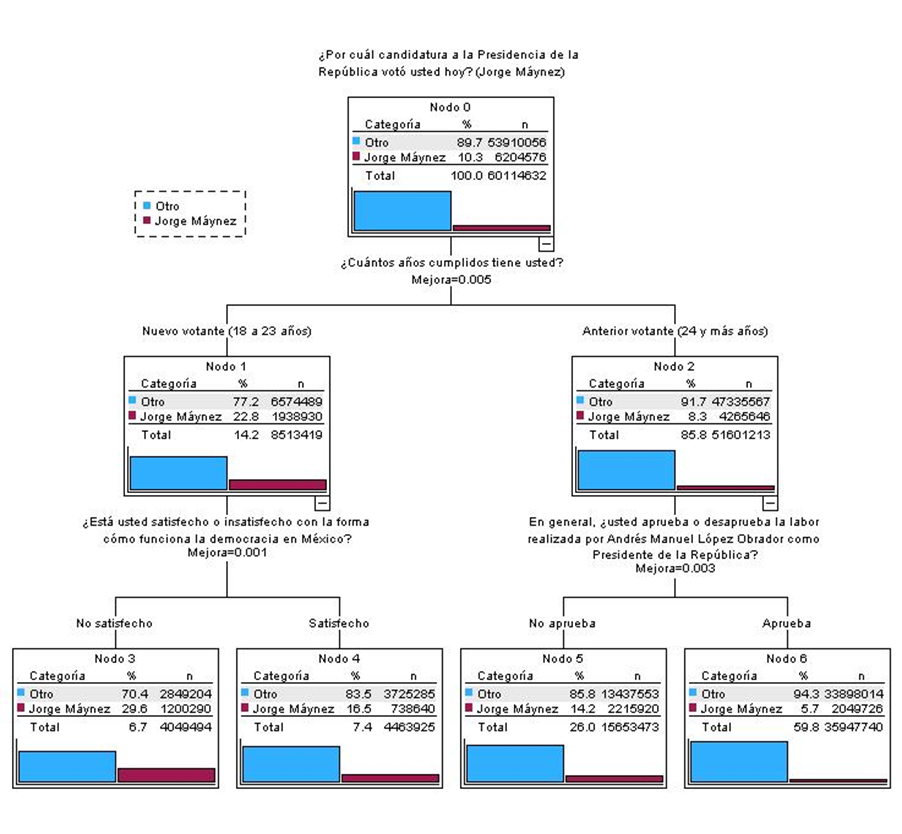

El Gráfico 1 muestra el árbol resultante de aplicar el ejercicio de clasificación al voto por Claudia Sheinbaum, con dos niveles de clasificación que permiten la asignación correcta de 76 por ciento de los casos. Como puede verse, el principal factor propiciador del voto por esta candidata fue la actitud hacia la gestión del actual Presidente, Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum alcanza 76 por ciento de las intenciones de voto entre quienes la aprueban, siendo apenas 24 por ciento el respaldo que consigue entre quienes se muestren críticos hacia la labor del gobernante. Esta variable produce por sí sola una mejora de 11.5 por ciento en el sufragio a favor de Sheinbaum.

Es interesante que el segundo factor incidente favorablemente en el voto por la ganadora, aunque provocando una mejora marginal, es la satisfacción con la forma como funciona la democracia en México. Quienes se declaran satisfechos y aprueban la labor del Ejecutivo federal en funciones respaldaron en las urnas a Sheinbaum en 80 por ciento de las ocasiones. Y esto resulta relevante en el contexto de la pretendida reforma electoral, puesto que si quienes apoyaron en las urnas a la candidata oficialista se declaran satisfechos con la manera en que funciona la democracia, es difícil de aceptar que al mismo tiempo estén mandatando con su sufragio un cambio en la forma en que funciona como el que se pretende con la propuesta de reforma en materia electoral. Algo habría que considerar en este aspecto.

Aunque excluido en el árbol que se presenta, el tercer factor propiciador del voto por Sheinbaum sería la condición de beneficiario de programas sociales del gobierno federal, con una mejora ínfima de apenas 0.1 por ciento en el voto por esta candidatura. De nuevo, habría que tomar en consideración este dato para jerarquizar los motivos del voto por quien resultó ganadora, que fue como ya se dijo primordialmente la aprobación de la labor de López Obrador y no necesariamente un voto producto de los programas asistenciales de su gobierno.

Gráfico 1. Árbol de clasificación de los motores del voto por Claudia Sheinbaum.

FUENTE: Encuesta nacional GEA-ISA simultánea a las elecciones federales de 2024. México, 2 de junio.

Digno de mencionarse es que la situación económica actual y la expectativa de mejora en este terreno de los entrevistados no tuvo un impacto significativo en el voto por Sheinbaum cuando se somete a este procedimiento de análisis estadístico y conforme a la fuente elegida para hacerlo.

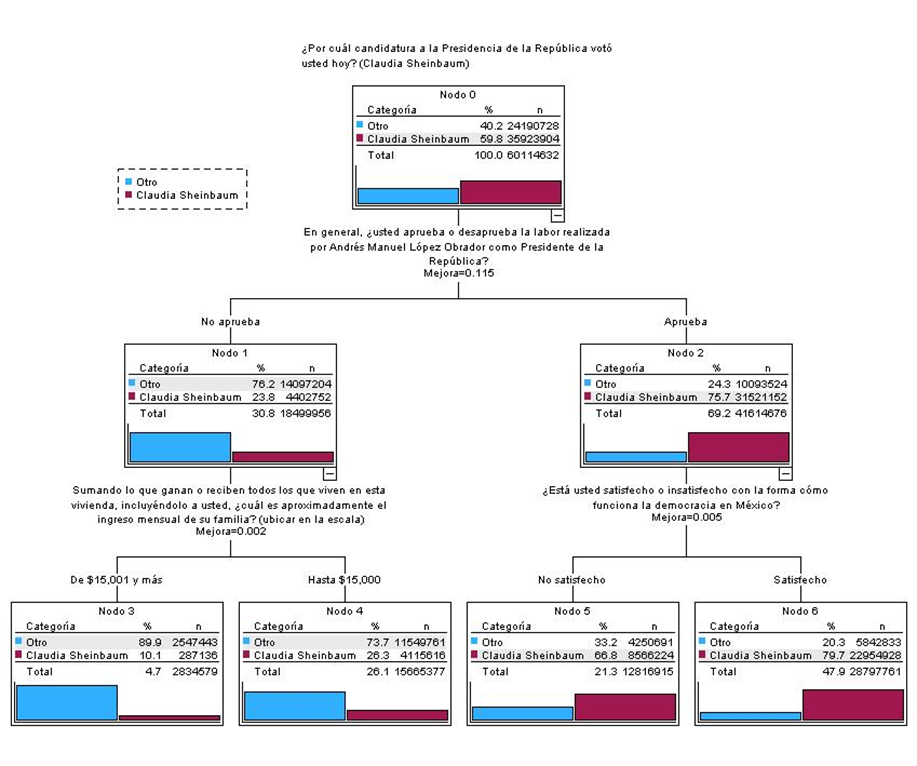

Gráfico 2. Árbol de clasificación de los motores del voto por Xóchitl Gálvez.

FUENTE: Encuesta nacional GEA-ISA simultánea a las elecciones federales de 2024. México, 2 de junio.

Al pasar a los motivadores del voto por Xóchitl Gálvez, quien quedara en un distante segundo lugar en la votación, árbol que se presenta en el Gráfico 2 y que con dos niveles de clasificación permite la asignación correcta de 76 por ciento de casos, se encuentra que, como espejo del voto mayoritario, el principal factor explicativo del sufragio por la principal opositora fue la aprobación declarada hacia la gestión de López obrador, que provoca una mejora de 7.2 por ciento en el respaldo a Gálvez.

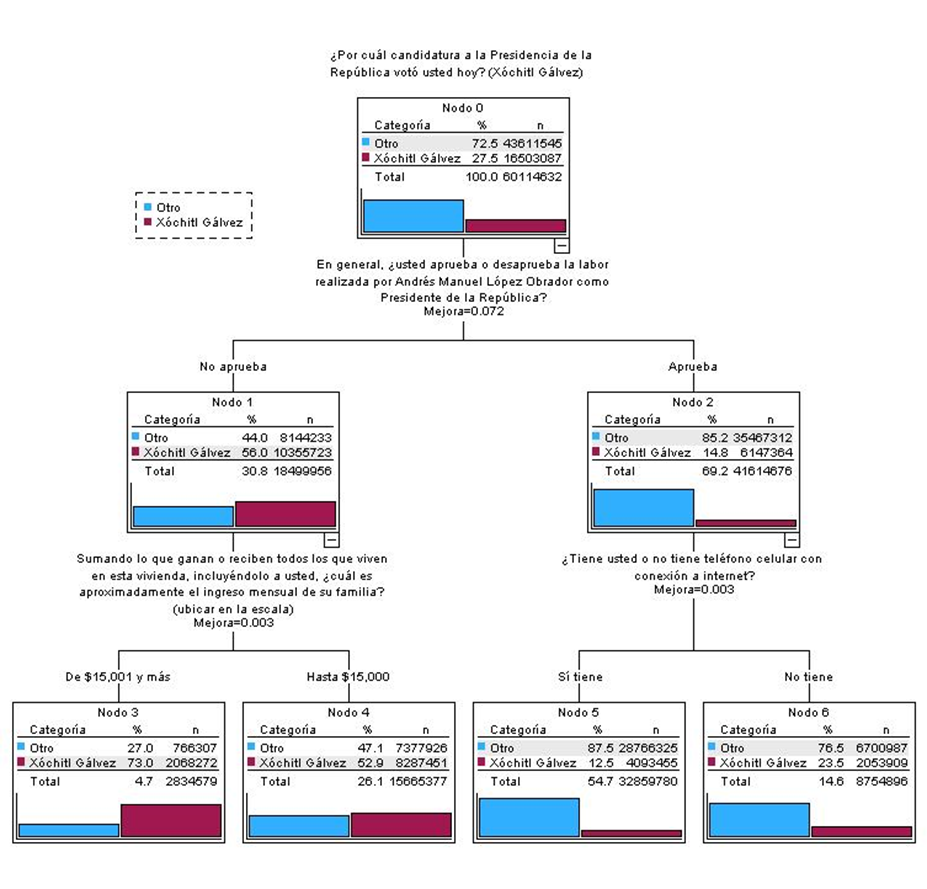

Gráfico 3. Árbol de clasificación de los motores del voto por Jorge Máynez.